奈良美智在台灣的首場官方個展《奈良美智特展》正式於台北藝術大學的關渡美術館開展!熱愛台灣文化且多次來訪的奈良美智,此次更不畏疫情的14天隔離期規定,依然親自抵達台灣參與《奈良美智特展》的佈展工作,並帶來為台灣創作的最新作品《朦朧潮濕的一天》。雖然行事作風一向低調的奈良美智完成佈展之後,於開幕前便悄然離開台灣;但藝術家如此重視《奈良美智特展》的這股誠意與行動力,已為藝術雅好者、台灣人民留下無比溫暖的感動。

無論是親臨現場觀賞《奈良美智特展》之前,或是看展之後對奈良美智更是充滿好奇,一起透過觀看藝術家的13種角度,來解密一向害羞低調、仍以強大的影響力縱橫當代藝術界20多年的奈良美智!

這位只要一笑、眼睛就會瞇起來的大叔,正是很少公開亮相的藝術家奈良美智先生!

出身於日本青森縣弘前市的奈良美智,生於1959年、為二次大戰的戰後世代。

奈良美智的家庭並不是特別富裕,父母兩人都需要工作維持家計,而兩個哥哥皆與他有些年齡差距,這使他成為日本第一代「鑰匙兒童」。

雙薪家庭和身為么子的原生背景,讓奈良美智在父母的放任主義下,獲得自在探索外在環境的童年生活。

比同齡孩子還擁有更多自由的奈良美智,即使在正值升學期間的青春期.也總能利用課後時光流連於搖滾咖啡廳。這段經驗不僅讓奈良成為不折不扣的「搖滾宅」,也因此結識了不少藝文人士,開啟他對藝術的探索。

或許是習慣了自由,奈良美智的行事風格總是多了點隨性,就連選擇大學的主修學科時也不例外。

高三的暑假,奈良美智為了補習而到東京,當時的他仍以一般文組為應考目標。因一次誤打誤撞參與了藝術大學升學課程的研習,令他想起常因繪畫被稱讚的往事,再加上覺得「大學生活應該可以過很爽吧」的想法;奈良美智開始萌起了「好像可以報考藝術大學」的念頭。

應屆考試就獲得東京造形大學雕塑學系錄取,但奈良美智卻沒有去辦理入學(他也忘記實際原因了!);時任教於該校的知名雕塑家岩野勇三看見了奈良美智的才華,以「即使不念藝術大學也沒關係」為前提,特別邀請他到校見面聊聊。

那次參訪雕塑學系工作室的經驗竟喚醒奈良美智對創作的渴望,「那些認真追尋著什麼而創作的大學生,看起來好像在叫我要往那條路前進。」

經過一年的準備,奈良美智在1979年考上武藏野美術大學的技術專科。然而率性的他,卻在升大二的春假到歐洲自由行時,花光了父母給的學費,因此決定重新報考公立藝術大學。

奈良美智於1981年入學愛知縣立藝術大學,一直讀到研究所畢業,並在附近當起了美術補習班的兼職講師。

大學期間跟著前輩講師與同儕,不僅獲得更多關於藝術的思考,他也訓練出更紮實的繪畫技巧。但在擔任兼職講師時,那些學生們的仰望眼光,反而讓奈良美智意識到自己仍有不足,於是決定繼續至國外求學深造。

1988年,奈良美智到了德國杜塞道夫,就讀杜塞道夫藝術學院(Kunstakademie Düsseldorf)。起先他連一句德文也不會說,不過藝術成為最好的橋樑,同學們毫不介意語言的阻礙,反而努力理解他的繪畫作品,甚至還會替他在課堂中解釋作品的意義。當時所結交的好友們,被奈良美智稱為「有如青梅竹馬的情誼」,至今仍保有聯絡。

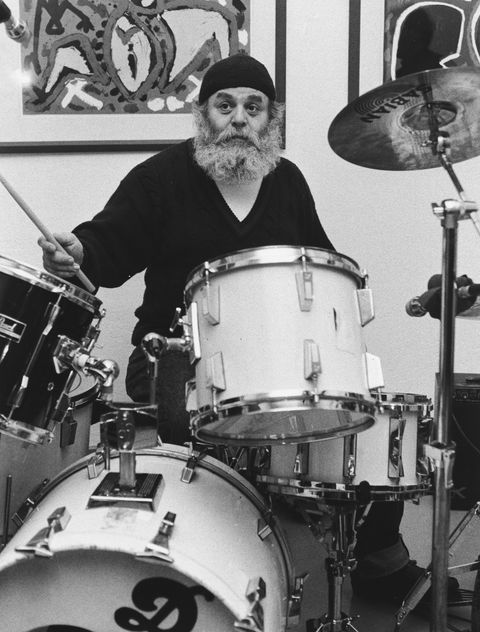

德國的留學環境徹底改變了奈良美智的創作思維,人在異鄉的孤獨感讓他重新找回自我;他也於此遇見影響至深的恩師——新表現主義藝術家彭克(A. R. Penck)。

據奈良美智的描述,彭克的教學方式相當反傳統,他不僅會在美術館裡打鼓,一年還只會到學校三、四次,也許就是因為時時秉持著這股創新精神,彭克一句話就點破了奈良美智當時的創作盲點:「為什麼你不在畫布上像畫素描一樣作畫呢?」

這句話彷彿釋放了奈良美智,促使他開始以不同的角度看待繪畫,從而發展出獨樹一格的繪畫風格,因此,我們或許也可以說,沒有彭克的那席話,就沒有今日的奈良美智。

而這12年的留德時光,正是奈良美智在成為國際級藝術家之前最重要的能量累積期。

1990年代後半期開始,奈良美智漸漸獲得國際藝術界的認可,作品也開始被大眾認識,不少人也開始好奇,是什麼啟發了他的創作?

奈良美智的作品多以「童年」為核心主題,他自己的童年經驗也對其作品有重大影響。

由於小時候經常閱讀繪本的習慣,來自西方的安徒生、格林童話以及伊索寓言填滿了他的童年;那些故事常以女孩為主角的特色,和繪本中的插畫風格,皆為啟蒙奈良美智的關鍵。

而畫中女孩那圓滾滾的頭型、飽滿的雙頰,則是源於日本傳統「阿龜面具」(Okame),東方與西方看似南轅北轍的文化,在奈良美智的筆下相會。

許多人會認為那段泡在「搖滾咖啡廳」的中學時期,造就奈良美智對音樂的狂熱;不過,由於童年居所就位於美軍基地附近,他從小便很常收聽電台播放的美國流行音樂,開始奠基對音樂的狂熱。

奈良美智於青春期開始廣泛且有脈絡地接觸各類型音樂,因而深受搖滾樂與民謠的影響。 他特別對1970年代的搖滾樂發展如數家珍,更觀察起唱片的封面設計,從中得到藝術的啟發。

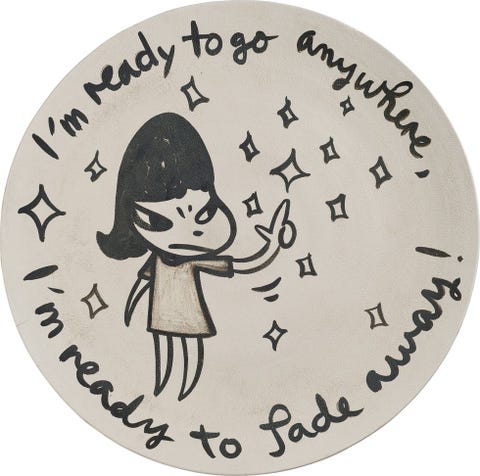

音樂對他的影響常反映在作品上,除了直覺性地為畫中女孩配上一把吉他,奈良美智還會直接將歌詞化為創作元素,成為畫作中最搶眼、直接的訊息。如上圖這件完成於2007年的《我準備好要去任何地方,也可以消失不見》手繪瓷盤,盤上的英文(亦為作品名稱)便是出自於巴布狄倫的《搖鈴鼓的人》歌詞。

此外,奈良美智身為資深樂迷,不時還會將收藏的唱片專輯一同在個展裡展出,可見音樂在他的創作與生活中皆佔有極重要的地位。

許多人提到日本當代藝術,常以村上隆自創的「超扁平」(Superflat)藝術風格作為標誌性代表。

從表現形式看來,這種結合日本漫畫文化的藝術作品就如其名稱所言,是去除了畫中透視感、只呈現扁平圖像的繪畫風格,而在圖像背後,超扁平則是對當代社會重視消費、略顯膚淺的大眾文化的批判。

而私下亦與村上隆交情甚好的奈良美智,由於作品的繪畫風格同樣扁平、線條簡單,因此也常被歸類為「超扁平」的一員:然而奈良美智卻不認為自己的作品能單一的以「超扁平風格」定義。

其中很大的原因,即是因為奈良美智的作品通常來自他個人的生命經驗,他藉由作品展露出自我,而不是像「超扁平」的作品那樣,含有對當代文化的控訴。

不論是以何種創作形式、何種主題。奈良美智的作品總是有著能激起觀者心中漣漪的魔力,創作能達到這般效果,或許就是因為奈良美智的每件作品,都源自於他的生命與情感經驗。

過去受訪時他曾說道:「我的作品包含不同主題,但我覺得它們之間總有著某種連結,因為作品之間都有我的一部分,散佈在各處。」從個人對生命的體悟出發、直覺地令眾人產生共鳴,大概就是奈良美智能在全球擁有這麼多忠實支持者的主要原因吧。

而「孤獨和疏離感,是我創作的動力。」奈良美智這句著名的內心告白,則簡短直白地道出了藝術家多年來的創作心法——從孤獨中回溯自我。

身為日本戰後第一代「鑰匙兒童」,奈良美智很早就學會如何與自己相處。對奈良美智來說,孤獨是他能靜下心來檢視內心的時刻;在孤獨的狀態之中,他能除去雜念與迷惘,單純地為了創作的慾望而創作。

或許也是因為經歷過深刻內省,才得以造就他藉著簡單、樸實的畫作就能訴說細膩情感的能力。

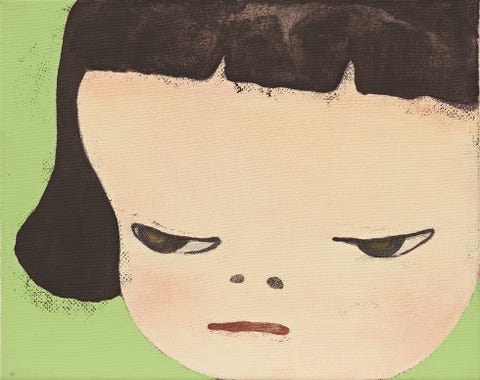

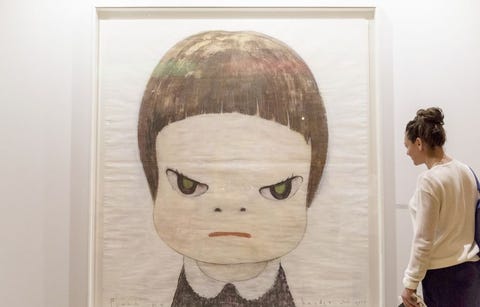

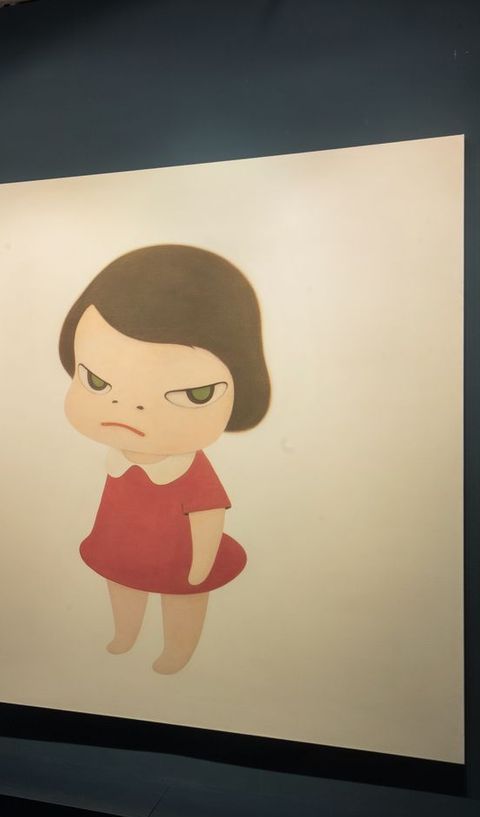

如前所述,奈良美智閱讀繪本的童年經歷,是他選擇以「女孩」為創作主體的其中一個原因。不過,女孩,或單純稱其為「小孩」,對奈良美智來說的另一種意義,是可以被當作「弱者」來解釋的。

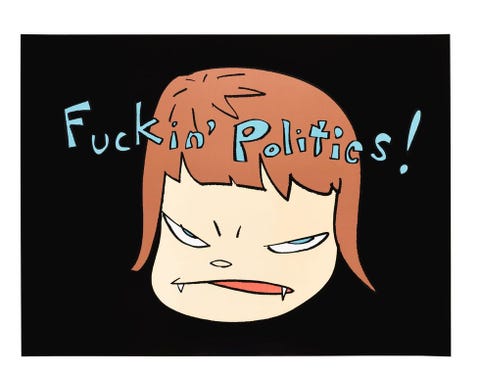

奈良美智曾在專訪中表示,自己從年輕起對威權就感到厭惡,因此他讓畫中的小孩以邪惡的眼神示人,甚至拿起刀子、抽起香菸,比起叛逆,更像是一種控訴。

在「小孩」溫柔可愛的包裝下,奈良美智試著表現出這些肉眼可見的圖像以外的力量:另一層更強大、更兇狠的現實。

就像他豐富的求學生涯一樣,奈良美智的創作遍及多種形式,繪畫、雕塑與陶藝都是他曾創作的領域。

其中,繪畫可說是奈良美智最為人所知的創作媒介,也是他最熟悉的創作方式。從素描、線條畫,到有著粉粉飽滿色彩的女孩肖像畫;奈良美智的繪畫作品乍看之下就像塗鴉插畫一樣簡單,但其中除了藏著他多年累積的繪畫功力,在一張張臉孔可愛背後的還有他對孤獨的詮釋。

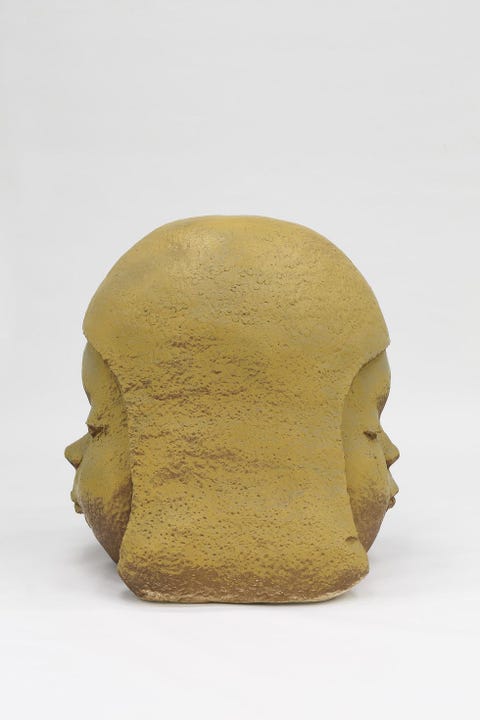

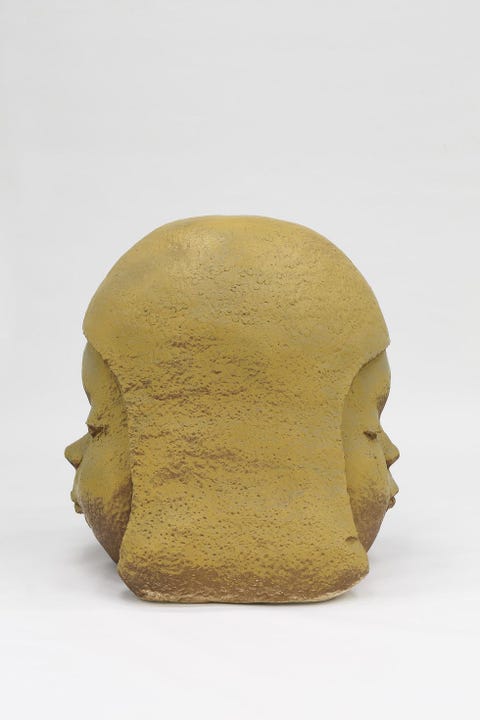

繪畫之外,奈良美智也接觸陶藝、銅雕及木雕等立體雕塑創作;而陶藝更是能讓奈良美智釋放日常的創作壓力,在「一對一」與泥土的對話中重新回歸自我。

繪畫之外,奈良美智也接觸陶藝、銅雕及木雕等立體雕塑創作;而陶藝更是能讓奈良美智釋放日常的創作壓力,在「一對一」與泥土的對話中重新回歸自我。

雖然曾錄取雕塑學系、技術專科,但最終以繪畫主修畢業的奈良美智,2007年因想轉換心情而前往日本滋賀縣的信樂,並於該村重新學習製作陶瓷雕塑。

奈良美智害羞、樸實且不擅言語的性格,似乎跟陶藝創作非常契合。他對陶藝燃起強烈的興趣,甚至留在信樂駐村創作,一待就是三年。

慢慢地,陶藝也成為奈良美智另一種重要創作形式,讓他能透過繪畫無法做到的立體造型來釋放更多對創作的想像。

著名的佩斯畫廊(Pace Gallery)曾於2018年在香港空間為奈良美智舉辦以陶瓷創作為主要展品的個展,現場迴響滿滿。

除了注重手感的繪畫和雕塑創作,透過鏡頭記錄下世界百態的攝影,亦是奈良美智創作中相當重要的一環。

13歲時,奈良美智從父母手上獲得第一台相機,開啟他與攝影的不解之緣;相機為他留下生活中的每個回憶片刻,並觸發創作的靈感與情感。

奈良美智於2002年在日本雜誌的邀請下,第一次以攝影師身分發表作品。爾後,他還陸續造訪中國山西、阿富汗、俄羅斯庫頁島等地時,留下和他的畫作一樣觸動人心的攝影作品。

在個人Instagram上,奈良美智更時不時透過攝影分享他眼中的日常世界,讓粉絲們看見大師的不同面貌!

自20世紀末期崛起,奈良美智以不到30年的時間,逐步蛻變為世界級藝術家,更屢屢在拍賣市場上締造驚人紀錄!

這幅畫作因創作年份正值奈良美智於德國求學、畫風轉變相當關鍵的一年,故有著特殊藝術價值。《溫室女孩》最終以1.03億港元(約3.76億台幣)拍出,雖未打破《背後藏刀》的紀錄,仍名列藝術家於拍場的第二高價。而若與《溫室女孩》2008年首度於拍賣市場亮相的成交價76萬9000美元(約2178萬台幣)相比,已增值約17倍之多。

於2019年的蘇富比秋拍香港場上,奈良美智衝破了前輩草間彌生於同年初創下的拍賣紀錄。他於2000年創作的《背後藏刀》(Knife Behind Back),以1.95億港幣(約7億台幣)的驚人價碼拍出,一躍成為當前拍賣市場上的「日本最貴藝術家」!

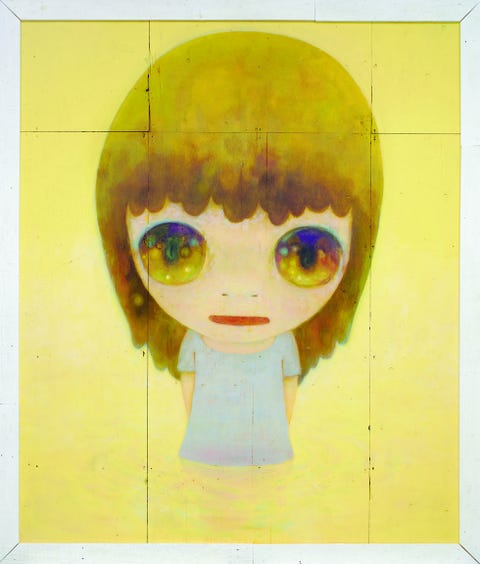

而去年雖然大環境受到新冠病毒疫情之影響,但仍不影響奈良美智對藏家的吸引力。富藝斯在2020年秋拍香港場的重點拍品即為奈良美智1995年的作品《溫室女孩》。

奈良美智,《溫室女孩》,1995。© YOSHITOMO NARA, COURTESY PHILLIPS

這幅畫作因創作年份正值奈良美智於德國求學、畫風轉變相當關鍵的一年,故有著特殊藝術價值。《溫室女孩》最終以1.03億港元(約3.76億台幣)拍出,雖未打破《背後藏刀》的紀錄,仍名列藝術家於拍場的第二高價。而若與《溫室女孩》2008年首度於拍賣市場亮相的成交價76萬9000美元(約2178萬台幣)相比,已增值約17倍之多。

不過對於作品廣受歡迎,甚至拍賣價格居高不下,奈良美智倒是頗不以為意。

他曾表示:「比起個人藏家,我更希望能收藏在那種能讓大家都看見的地方。」並笑稱當熱門藝術家實在很辛苦,不太想要這樣的定位。確實,對於崇尚自由、以作品突破既有限制的奈良美智而言,透過創作與自己、與觀者對話,才是最重要的。

奈良美智首次來台舉行個展的一大原因,便是希望能在日本311大地震屆滿十週年之際,感謝台灣當時的付出。而這場對全體日本人,甚至是遠在台灣的我們,都烙下深刻記憶的2011年311東日本大地震,則在當時讓奈良美智懷疑起藝術存在的意義。

受地震摧毀的地區,正好是奈良美智每次返回青森老家的必經之路。熟悉的景物一夕消失、數萬人死傷的衝擊,使奈良美智完全喪失創作慾;他拋下藝術家本業,只想盡可能地為災民們提供協助。

剛開始,奈良美智和普通志工一樣,運送物資到災區、在避難所服務;到了震災後期,奈良美智則開始舉辦一連串講座、工作坊等活動,希冀藉由藝術為災民帶來撫慰與希望。

當災區服務落下一個暫時的句點之後,奈良美智決定回到母校愛知縣立藝術大學駐地創作;雖然還是無法提起畫筆,但他再度選擇以雕塑為起點、緩緩地踏上尋回自我的旅程。

如同先前陶藝對他的療癒,雕塑類型的創作對奈良美智總有著如淨化一般的效果;這回他花了約莫一年的時間,完成一系列銅鑄作品;在一磨一刻之間,奈良美智漸漸憶起繪畫本質。

在「藝術家」之外,奈良美智另一個重要身份當屬「搖滾重度中毒者」!

熱愛搖滾樂幾乎成癡的奈良美智,甚至曾經自掏腰包購買錄音器材、獨自一人為電台「澀谷的廣播」無償錄製節目《澀谷的大叔搖滾部》長達三年。他以「部長」之姿推薦60、70年代東西方搖滾樂,更建立起忠實的粉絲社群;在這裡,奈良美智不再是世界級藝術家,而只是個深愛搖滾、了解搖滾的資深樂迷。

奈良美智精彩的「副業」不只有廣播主持人,音樂品味超群還擁有豐富搖滾樂知識的他,也曾接受日本知名雜誌《BRUTUS》的請託,特別為刊物撰寫搖滾樂專文。

(編註:上方圖片即為奈良美智因太喜歡日本搖滾樂團The Roosters,所創作出的畫作。而樂團在2014年於Fuji Rock登台時.特別讓此幅作品在舞台上亮相。)

雖然在公開場合總是害羞安靜,但奈良美智私下對於有興趣的團體活動可是相當有行動力!每年他都會現身於福島縣參加鄉鎮祭典中的草地棒球賽,而球衣背號73(日文音似奈良先生),是喜愛與孩子相處的奈良美智,從友人小孩對他的童音稱呼而發想出來的。

說到底,最動人的藝術往往來自於生活裡的點點啟發。 長時間執著於自身熱愛事物,並總是無懼於表達自己對社會議題的看法(奈良美智是著名的反核人士,且至今未曾在中國舉辦過官方展覽);可能正是奈良美智能不間斷地對生命、環境共感,產生獨到且深刻的反思,進而轉化為一件又一件扣人心弦的藝術作品的最大潛在動能。

如果想更進一步認識奈良美智,除了親自造訪現正展出的《奈良美智特展》,還可以透過閱讀其專刊與畫冊,從訪談、評論,以及每一幅充滿力量的作品,進入奈良美智的世界與他共鳴。

東籬畫廊致力推廣藝術十一年,也盼望有機會能與您分享我們藝術家更多特質。

東籬畫廊致力推廣藝術十一年,也盼望有機會能與您分享我們藝術家更多特質。